| 2023年3月19日 受難節第四主日礼拝 説教「譬えで語る神」 ヨハネの福音書10章1-10節 |

受難節も第四の主日を迎えました。弱さを覚えておられる方がたも多くおられます。主イエスのいのちをいただきながらも、うめく私たちに、今日もみ声が響きます。

【譬えで語る神】

ここで主イエスは譬えで語られました。譬えは単なる例話ではありません。4月から「一年12回で聖書を読む会」が信愛でも明野でも始まります。すでに信愛で7名、明野で4名ほどの申し込みがありました。テキストは「聖書は物語る」ですが、これには続編があって「聖書はさらに物語る」といいます。この「さらに」の中にひとつの章を費やして「譬え」について書いています。まとめると、譬えとは(1)人となられた神であるイエスが、人間の言葉で、人間の表現技術を用いて、「神の国」という未知の領域を洞察させるために(2)イエスの到来とともに始まった「神の国」(神の支配)とそれを受け入れないこの世界との摩擦のただ中で(3)私たちを「神の国」の生き方へと招くべく、語ったものなのです。ですから譬えは福音そのものです。すでに始まった神の国(神の支配)を力強く宣言し、神の国の生き方へと招くのです。

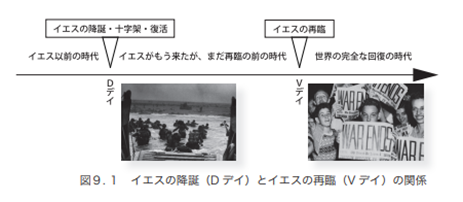

「摩擦」と言いました。「聖書は物語る」に収められているこの図はたいせつです。

「神の国」 が始まったのはイエスがこの世界に最初に来たときです。そして「神の国」 が完成するのは、この世の終わりにイエスがもう一度来る再臨のときで す。ですから今の時代は、中間の時代だといえます。神の国がもう始まっているのだけれども、まだ完成していない時代だからです。今の時代を第二次世界大戦にたとえて、D デイと V デイの間の時代と 説明されることがよくあります。D デイとは、1944 年6月6日、ヨーロッ パ大陸から撤退していた連合国軍が、ヨーロッパに再上陸した日です。こ の日を境に連合国の勝利は確定しました。けれども、枢軸国軍の抵抗は続き、最終的にヨーロッパの戦争が終結するのは 1945 年5月8日、V デ イと呼ばれる日のことでした。始まったけれども完成していない神の国において、死はいまも存在し ます。しかし永遠の命は死を超えます。誘惑は今も存在します。けれど もキリストと一つにあるときには、私たちは罪から守られます。病の床 も悲しみに終わらず、賛美と祈りの祭壇となります。このように、私たちは完成へ向かう世界の中で苦しみつつ喜び、歌いつつ痛むのです。そうしている内にも神の国は成長しています。そしてやがてイエスが再臨 するときに、損なわれた世界に完全な回復が訪れるのです。

【主イエスの声を知っている】

この主イエスの譬えでは、主イエスに従う者たちは羊、パリサイ派の人びとは羊盗人、そして主イエスは牧者であり、羊の門です。

「まことに、まことに、あなたがたに言います。羊たちの囲いに、門から入らず、ほかのところを乗り越えて来る者は、盗人であり強盗です。」(1)とあります。パリサイ派の人びとは、門であるイエスから入りません。イエスを受け入れていないのです。そんな彼らは、神の民をイエスに導くことができません。この目の見えなかった人を追い出したように、群れを散らしてしまうのです。けれどもイエスは牧者です。「牧者は自分の羊たちを、それぞれ名を呼んで連れ出します。」(3)がそれです。この目が見えなかった人は、追い出されたように見えますが、実は主イエスが名前を呼んで連れ出してくださったのです。私たちもそのように連れ出された一人ひとりです。

そんな私たちが主イエスからそれないで歩くためにたいせつなことがあります。「羊たちをみな外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。」(4)です。主イエスの声を知っていて、主イエスの声を聞き分けること。そのためには、聖書を通し、説教を通して、神さまの声を聴くこと。神さまの声のトーンを身につけることです。そうすれば、いつもの神さまとはちがう声にだまされることはありません。特にだまされてはならないのは、いたずらに厳しく自分を責める声です。それは神さまの声ではありません。そして羊は群れで生きる存在であることも覚えておきましょう。私たちは仲間と共に、たがいに神さまの声を思い出させあって、助け合いながら主イエスについていくのです。